以前の日誌にも書いているが、リベッチオを手放すつもりはなかった。毎年毎年手をかけて将来に渡って乗っていくつもりだった。リベッチオにはいくつか不満もあったが、それらはすべて許容範囲だった。 乗り続けようとは思っているのだが、リベッチオを買ったスループジョンBからは時々、「こんなフネどうですか?」というようなメールが来ていた。ベネトウやジャノー、ハンター、ヤマハの案内が多かったように思う。しかし私はベネトウやジャノー、ハンター等のフネを持ちたいとは思わない。それらのフネに乗るならリベッチオで充分だと思っていた。 そんなわけで、買い替えるつもりなどなくリベッチオに乗っていたのだが、ある人のフネにお呼ばれして、焼酎など飲みながら、いろいろと話をしていたとき彼は言った。 「私は、若い頃このフネに乗って感動した。いつか自分がフネが持てるようになったらこのフネを買いたいと思っていた」 この言葉が心に残った。 私にも若い頃(今でも相対的には若いと思うが)に欲しいと思ったフネがあった。 岡崎造船のパイオニア9だ。

私の若い頃のヨットの楽しみは、ディンギーでレースをすることだった。 相棒と2人、ツーマンディンギーで1年中毎週のように練習し、クラブレースから草レース、果ては日本選手権から世界選手権までレース三昧の生活を送っていた。 その相棒はやがて結婚し、レース活動から離れてしまった。いままでのように固定チームで練習ができなくなった。こうなるとツーマンディンギーはどうしようもない。同じ志を持つもの同士じゃないと、希望するレベルのレース活動ができないのだ。 その後私は、ディンギーでのレースも続けていたが、クルーザーのレーサーにクルーとして乗せてもらうようにもなっていた。 その頃はIOR全盛で、ワントンやハーフトン、クォータートンというレギュレーションの時代だった。 そうやってレース活動を続けていたが、クルー仲間の知り合いの知り合いという形で、クルージング艇のオーナーとも知り合うことができた。 それらのクルージング艇にも乗せてもらうようになっていた。 何年かそんな生活をしていろいろなフネに乗せてもらった。

フネにはいろいろな個性がある。いろんなフネ(といっても本職ではないので、乗ったフネの種類などたかが知れているが)に乗ってみて、その個性の違いを感じることができた。好ましい個性もあれば、ちょっと手強い個性もあった。 その中で印象に残ったのが、パイオニア9だった。個性の強さではなく、その薄さで印象に残った。 帆走でも機帆走でもフネの特徴というべきものがなかった。まさに中庸。スタンダード。悪く言えば没個性。 例えていうなら「ご飯」のようなフネだと思った。 味の強いおかずは美味しいが、やがて飽きる。 でも、ご飯は飽きない。 天気は、強烈な味のおかずのようなときもあれば、淡白なぼんやりした味のようなときもある。パイオニア9はそのどちらでも楽しめるフネだった。天気をおかずにセーリングを楽しめるフネだと思った。 そしてそのパイオニア9は、どんなときでも思い通りに動いてくれた(私一人で操船してたわけではないので、一緒に乗っていたベテランのみなさんのおかげだったのかもしれない)。 キャビンレイアウトもこれといった特徴がなかったが、簡潔で使いやすかった。 キャビンの質は、ほどよく木を使った品のあるキャビンだった。 豪華感はないが、しっかりと作られていて、その工作技術もとても高度なものだった。工場で作られた高品質な規格品というより、熟練した職人の温もりを感じさせる室内だった。 私は豪華なものは好まない。

パイオニア9のそれらすべてを私は気に入った。いつか自分でクルーザーを持てることがあるなら、パイオニア9を持ちたいものだと思った。しかしそんな日が来るとは思ってはいなかった。なんといってもクルーザーは高価だ。私のようなものが買えるとは思えなかったし、買ったとしても維持できないと思っていた。 それにいくら気に入ったとはいえ、他人のフネだったので今とは違う観点で見ていたと思う。実際に今の自分が乗ってみるとまた違った印象になるかもしれない。

フネの買い替えにはお金がかかる。これには女房の協力なくしては買い替えることができない。 リベッチオで夫婦2人でデイクルージングならいいのだが、泊まりになると着替えや食料飲み物等の荷物が増えてキャビンにモノがあふれる。生活していればゴミも出る。 夫婦ならそれほど気にならないが、他人を乗せるとプライバシーの問題もある。 それでもちゃんと2人ぶんのセティバースに問題なく寝れるので、問題ないといえば問題ない。 しかし、ある日とうとう女房の口から「もう一部屋あるといいのにね」という言葉を聞くことができた。 やった。彼女のその気持ちを育てれば、買い替えられるかもしれない。 ということで、船内のモノは減らさない方向で運用していくことにした。 そんなことがあったので、スループジョンBに関東水域でパイオニア9が出たら教えて欲しいと伝えた。 簡単に出てこないだろうし、私の買える値段でとなるとますます難しいだろうと思っていた。 それから間もなく、思ったよりも早くパイオニア9の出物があるとの連絡があった。 しかしながらそのパイオニア9は関東水域ではなくて、鳴門にあった。

安くなかったし、置いてある場所も遠かったので、見に行くつもりもなかったが、そのパイオニア9の仲介業者が岡崎造船だったのだ。岡崎造船といえば、パイオニア9を作った造船所である。 連絡を取ってみると「フネを見に来たついでに工場見学に来ませんか?」というお誘いがあった。私はかつてクルージング艇に乗せてもらっていたとき、そのオーナーから岡崎造船の優秀さをたいへんに良く聞かされていたので、フネは買えないと思うけど、工場見学できるなら、ということで鳴門経由で小豆島に向かった。 鳴門では、オーナーみずからフネを案内してくれた。そのオーナーの人柄からもとても大事に乗っていたというのが伝わってきた。そのせいか年式を感じさせないくらい程度がよかった。また、そのせいで年式のわりに高価であった。

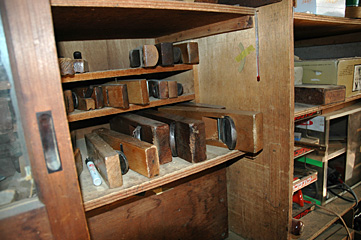

鳴門で実物の見学を終え、小豆島の岡崎造船に向かった。 高松から土庄までフェリーで渡り、岡崎造船に着いた。 案内された岡崎造船の工場は、職人ごとに道具箪笥を持ち、職人が特殊な専用の工具を自作するような工場だった。自分で自作できないパーツ(例えばカンナの刃)は道具屋に特注したり、鍛冶屋に発注する。そんな職人のいる工場だった。

工場の雰囲気も「工場」と書いて「こうば」と読ませたくなるような雰囲気のとてもいい工場だった。 同時期に近畿地区にもう1杯のパイオニア9が出ていたのだが、そちらはラット仕様で、おそらくレースのためにセール面積を稼げるようにマストを高くし、ブームを長くしていたので、購入検討の対象にはならなかった。私は30フィートくらいならティラーのほうが好きだし、安良里ではレースをしないので、セール面積を稼ぐためにマストを高くして、ブームを長くしたりする必要はない。ブームは高い位置で短いほうが安全だ。あまり高くて風圧中心が上がるのも困るが。 リベッチオを運用していて思ったのは、微風では機帆走、軽風以上で帆走を楽しんだ方がいい、ということだった。 微風は風向が定まらずに振れ回るし、風速も無風と微風の行ったり来たりで、ジェノアは垂れ下がり、ブームは波で暴れる。レースでもないのに、こういう状況で帆走させるのは神経が疲れる。 微風の神経戦よりは、風が上がったときに帆走させたほうが快適だ(といって、強風はしんどいので程度問題ではある)。つまりセールは小さめでいい。ジェノアを巻いて小さくするより、最初からレギュラージブをフルセールで使ったほうがいい。そう考えるようになった。 昔話になるが、初代唐草(マイレディ)は微風で良く走った。セールが大きくフネが軽かった。しかし、風速が8から10ノットを越えるとフルメインとジェノアでは走れず、リーフが必要だった。帆走が快適なのは微風という考え方もあるので、そういう状況にはぴったりのセッティングのフネだった。 鳴門で見たパイオニア9の程度がよかったのと、岡崎造船から提示された条件が良かったので、購入できなくはない、という状況になってきた。 中古艇は、乗り出しまでに手を入れる(修理や工事)ので船体価格以外にお金がかかる。それと輸送費もかかる。そのあたりで好条件が提示されたのだ。船体価格以外に予定しなければならない予算が変化した。購入の方向で考えることができる条件だった。

自宅に戻って、岡崎造船の担当者と何度かやりとりして、女房とも熟考を重ね、考えられるあらゆる方向から検討し試算し、議論を尽くした。

で、買うことにした。鳴門から一旦岡崎造船のある小豆島の琴塚港に持って来て、修理と追加工事してくれるというのも決め手のひとつとなった。 パイオニア9が生まれた彼女の工場に里帰りする。そこで修理と追加工事をしてもらえるのだ。 このことが私の背中を押した。 相当な力で背中を押されたようで、だいぶ工事をお願いしてしまった。女房からの借金が大きくなってしてしまった。主な工事内容は

工事半ばでもう一度小豆島に行って、現物を見ながら打ち合わせをして最終的な工事内容を確定した。

約9年ぶりに乗るフネのない週末を過ごした。 週末は安良里に行って自分のフネに乗る、というのがこの9年間の我が家の基本的な行動だった。 しかし、なんだかんだと用事が発生し、毎週毎週行けるわけではなかった。でも、安良里に行かずにそれらの用事をすることはとても価値のある用事のように思えた。それらは安良里に行くより大事な用事だからだ。 平日忙しかった週の週末は、誰しもちょっとお疲れ気味になる。そんなときは安良里に行かずに自宅でゆっくり過ごした。それはそれで価値のある過ごし方だった。安良里や船の上で過ごす時間とは違う、別な種類の豊かな時間だった。 また逆に、疲れを取るために安良里に行くこともあった。日頃の疲れをセーリングで洗い流し、帰りには温泉に入ってくる。月曜からはスッキリ仕事に戻れる。 今日は天気がいいから、ウチでゆっくりしよう、という日もあった。そんな日は、とても気持ちのいい休日が過ごせた。 しかし、フネがなくなってみると週末の雰囲気が変化した。自宅にいても、行くところがないからウチにいる、という感じがしてしまうのだ。自分の意思でウチにいることを選択したのではなく、しかたなしにいるという感じになってしまうのだ。 毎週末 「どっか連れてってぇ〜」 という家族のリクエストに頭を悩ませるお父さん、という感じである。そしてつまらないところにつまらない出費をしてしまう。 なにもすることがなく、自宅にいるというのは閉塞感がある。自分が「なにもしない」ことを選択したのとはまるっきり違う時間になってしまう。

ヨットを持たない、というのはとても貴重な体験だった。 我が家では当分の間ヨットから離れられない生活が続くだろう。

船体に書かれているパイオニア9のスペルは英語の PIONEER ではなくドイツ語の PIONIER となっている。パイオニア9のデザイナーはオランダのVAN DE STADTである。

|

|||||||||||||||||||||||||||||